PHOTOS FLOUTÉES, PHOTOS TROUBLÉES

Rédaction : Naomi Bussaglia // Photographies exposées : Collectif Trouble(s)

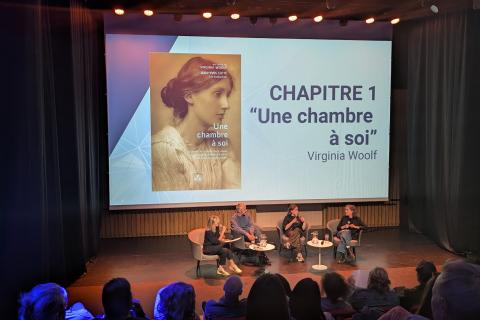

Jeudi 14 février à l’Image Sans Nom, Liège recevait un cadeau particulier : Trouble(s). Un « objet éditorial » réalisé par un collectif de sept étudiants de photographie en dernière année à l’ESA Saint-Luc. Mais avant qu’ils ne se réunissent pour partager ce moment de succès à la distribution de leur livre-photo, nous avons eu l’occasion d’interroger trois membres de ce collectif. Rencontre avec Laure Villé, Emilie Cronet et Nine Delcarte. Le projet troublant Pour la première fois en trois ans d’étude en photographie, les professeurs de l’ESA Saint-Luc de Liège ont lancé un défi à leurs étudiants : travailler en groupe. Sans aucune autre indication hormis le fait de devoir délivrer un travail « hors-école ». Projet surprenant, et même effrayant. Réunis par équipes et lancés dans l’inconnu, sept étudiants se retrouvent autour d’un même projet. « Les équipes étaient listées au tableau et leurs titres trônaient au-dessus de leurs noms. N’ayant toujours rien trouvé, on a eu droit à un point d’interrogation inscrit à la craie. Pour nous c’était une évidence, il fallait trouver un nom qui correspondait à cette interrogation. » livre Laure, membre du collectif. « À partir de là c’était plutôt simple, on était un peu tous perdus et bouleversés par le projet, on était troublés, » ajoute Nine avant de terminer, « du coup on a choisi le nom Trouble(s). » Les sept Le nom choisi, chacun a été mis face au sujet d’une manière différente. Certains des étudiants du collectif désiraient toucher à la perception des choses, de la nature, ou même la perception de soi. Et ce, en usant de pratiques originales dans la photographie. C’est le cas de Laurine Mahieu qui a placé du plastique devant son objectif, une manière de créer un flou et de jouer avec la lumière. Ses clichés principalement pris dans la nature, elle crée une esthétique qui permet de distordre la prise de vue. De la même manière, Lindsay Soszna a, elle, placé de la gélatine rose devant son objectif. Elle s’est intéressée au sujet de l’éthique et de la surconsommation. On a droit à des photos rose bonbon alors que celles-ci sont prises avec le but d’interroger le lecteur quant à sa consommation matérielle. Des clichés pris devant les vitrines de magasins, par exemple, rappellent à l’ordre un public qui tente de s’éloigner du stéréotype de surconsommation tant bien que mal. Charlotte Davister a opté pour les verres de ses lunettes afin de modifier ses photos. Elle a placé ses verres devant son objectif. En résulte un effet brouillé, mais surtout un effet de « double » qui apparaît parfaitement sur ses photos. D’autres ont préféré s’attaquer davantage au sujet plutôt qu’à la pratique. C’est le cas de Maxime Dinapoli qui transporte le lecteur dans une recherche de la personnalité, une recherche d’identité au travers du temps. Le livre-photo final, fort de ses sept têtes pensantes, offre un certain jeu de couleurs. Cinq des sept étudiants ont travaillé en noir et blanc. C’est le cas d’Emilie Cronet qui cherchait à développer le sujet de la perception de soi. Ses photos prises avec la particularité du jeu des miroirs sont particulièrement intrigantes, invitant chacun à se reposer silencieusement sur le fait de se retrouver seul. Les travaux en noir et blanc restent particulièrement sombres, il y a un désir derrière ce choix : troubler l’œil. Cet objectif-là, Laure Ville l’atteint avec sa série de photos « ratées ». Les photos qu’on prend quinze fois pour s’assurer d’en avoir une bonne, les photos floues parce qu’on a bougé trop vite, les photos mal cadrées, celles que l’on jette sans même y prêter attention. Laure a décidé de poigner dedans en développant cet aspect particulier de la photographie. Il y a toujours du beau dans une photo si on prend le temps de regarder de plus près. Encore une fois, la pratique choisie se rapporte à un sujet plus profond : défier les attentes esthétiques de la société. La dernière interrogée, Nine Delcarte, s’est lancée un défi de plus en travaillant sur ce projet. Elle a décidé de sortir photographier la nuit. Une étape de la journée qu’elle ne supporte pas. Selon elle, c’est un moment de grande remise en question, un moment solitaire. « La nuit c’est le moment où le conscient s’éteint et où le subconscient prend le dessus. » avoue-t-elle. Affronter sa peur lui a permis d’offrir une série de photos nocturnes qu’elle n’aurait probablement pas réalisées autrement. Un objet éditorial « On avait tous des envies, des idées de départ différentes, mais on était tous d’accord sur les points suivants : pas d’expo cadrée bien annotée, bien divisée. Et pas quelque chose d’éphémère. » expliquent-elles alors que l’on observe le livre-photo ensemble. Il faut l’avouer, Trouble(s) a atteint son but : c’est une réelle expérience, toute particulière, toute pleine de surprises au détour d’une page. « On préfère s’y référer en tant qu’ « objet éditorial » plutôt qu’en tant que livre. Il n’est pas relié, les photos ne sont pas annotées telles quelles, tout ce qui le maintient entier est un élastique en tissu fait maison. » Leur envie première était que le lecteur puisse s’approprier Trouble(s). Pour ça, certaines doubles-pages forment une seule photo, une seule œuvre. Alors que d’autres sont un recueil de plusieurs clichés de plusieurs photographes. Le lecteur peut changer l’ordre des pages si ça lui chante, et réinventer le projet. La seule manière de connaître qui a réalisé quoi, c’est au travers des trois papiers « célo », planches négatives sur lesquelles on retrouve toutes les photos annotées. Celles-ci sont réparties dans tout le livre. Pour la mise en page, les sept étudiants ont eu l’occasion de travailler avec une dizaine de graphistes issus de l’ESA Saint-Luc également, tous en master CVG. Chaque photographe avec son propre style travaillait en binôme avec un graphiste au style propre aussi. Cette conception finale, c’est un peu le produit d’une vingtaine d’artistes. « Ça nous a permis d’être ouverts d’esprit face au travail des autres. » L’objectif face à l’objectif Toutes sont d’accord sur une chose : c’est le travail collectif qui leur a le plus plu. Il y avait une réelle cohésion de groupe, une réelle envie de travailler ensemble. Selon les professeurs, le travail de groupe a clairement été accompli sur ce projet. Un point bonus est à retenir : avoir pu découvrir une partie du monde de l’impression, ses couacs comme ses qualités. C’est important, en tant qu’artiste, de s’approprier ces pratiques si l’envie finale est de reproduire un tel projet. Pour finir, découvrir que les photos de l’un peuvent communiquer avec celles de l’autre – le travail d’un photographe est pourtant généralement solitaire – était libérateur pour ce collectif. « On a eu la chance de partager ce projet, et de le vivre ensemble. C’était notre moyen de créer une écriture photographique commune, et on l’a fait. » Soutenez un jeune collectif de photographes : Trouble(s), en vente à 18€ via ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbN74pAVd7X1SElIfQa4UXrfC3n_Z9uJeswrWUJN_w_K-H6A/viewform [caption id="attachment_23487" align="aligncenter" width="1572"] © Charlotte Davister[/caption]

[caption id="attachment_23488" align="aligncenter" width="1564"]

© Charlotte Davister[/caption]

[caption id="attachment_23488" align="aligncenter" width="1564"] © Emilie Cronet[/caption]

[caption id="attachment_23490" align="aligncenter" width="1594"]

© Emilie Cronet[/caption]

[caption id="attachment_23490" align="aligncenter" width="1594"] © Laure Villé[/caption]

[caption id="attachment_23491" align="aligncenter" width="1588"]

© Laure Villé[/caption]

[caption id="attachment_23491" align="aligncenter" width="1588"] © Laurine Mahieu[/caption]

[caption id="attachment_23492" align="aligncenter" width="1572"]

© Laurine Mahieu[/caption]

[caption id="attachment_23492" align="aligncenter" width="1572"] © Lindsay Soszna / Laure Villé[/caption]

[caption id="attachment_23493" align="aligncenter" width="1604"]

© Lindsay Soszna / Laure Villé[/caption]

[caption id="attachment_23493" align="aligncenter" width="1604"] © Lindsay Soszna / Laure Villé[/caption]

[caption id="attachment_23494" align="aligncenter" width="1590"]

© Lindsay Soszna / Laure Villé[/caption]

[caption id="attachment_23494" align="aligncenter" width="1590"] © Maxime Di Napoli[/caption]

[caption id="attachment_23495" align="aligncenter" width="1590"]

© Maxime Di Napoli[/caption]

[caption id="attachment_23495" align="aligncenter" width="1590"] © Emilie Cronet / Nine Delcarte[/caption]

[caption id="attachment_23496" align="aligncenter" width="1508"]

© Emilie Cronet / Nine Delcarte[/caption]

[caption id="attachment_23496" align="aligncenter" width="1508"] © Lindsay Soszna / Nine Delcarte[/caption]

© Lindsay Soszna / Nine Delcarte[/caption]